スポーツ科学部

学びの特色

スポーツ科学は、人間の運動やスポーツを教育学、歴史学、医学、心理学などの領域から多面的に捉える学問分野です。アスリートのパフォーマンス向上だけでなく、生涯にわたる健康づくり、保健体育の教員養成にも活用されます。スポーツ科学の先端技術と専門知識を駆使し、実践で学ぶことにより、教育・スポーツ・健康分野でリーダーシップを発揮できる実践力の高い人材の育成を目指します。

プログラムを用意

スポーツ関連資格の取得が可能

スポーツ科学科のプログラムでなりたい自分へ

また、体系的なキャリア形成を通じて、主体的な職業選択と高い就業意識の育成を図ります。

保健体育教員養成プログラム

【目指せる職業や資格】保健体育の教員/中学校・高等学校教諭一種免許状( 保健体育) など

スポーツトレーナープログラム

【目指せる職業や資格】スポーツトレーナー/トレーニング指導員/JPSU スポーツトレーナー など

健康マネジメントプログラム

【目指せる職業や資格】フィットネスインストラクター/健康運動実践指導者 など

スポーツチームマネジメントプログラム

【目指せる職業や資格】プロスポーツチームのフロントスタッフ/スポーツ関連団体職員 など

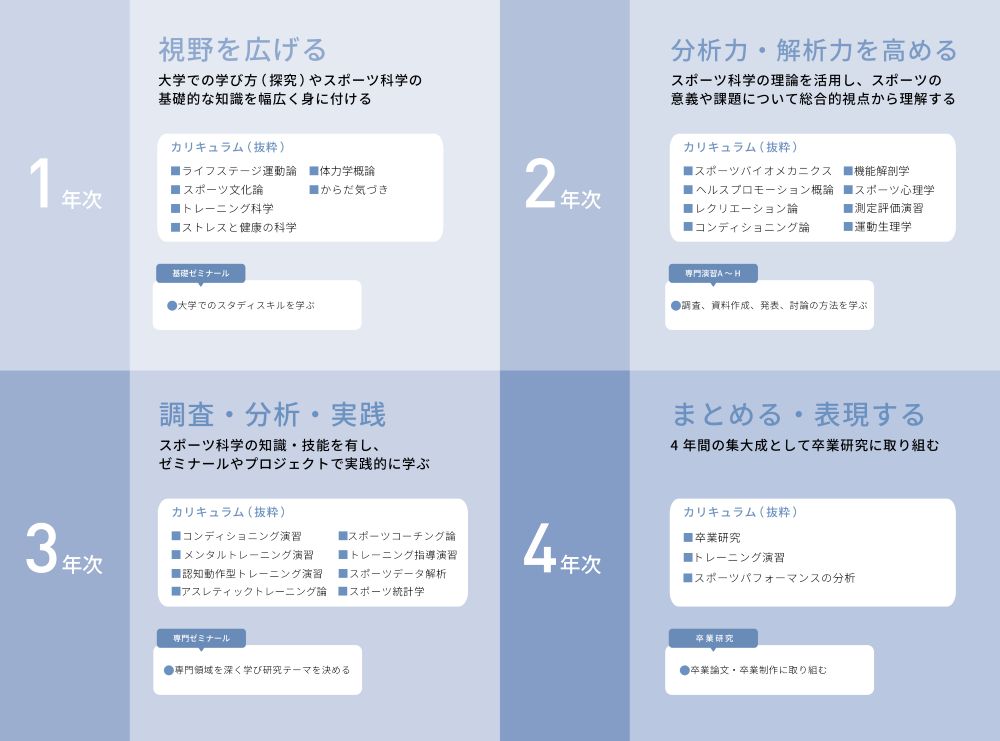

スポーツ科学科で学ぶ4年間

Word・Excel・PowerPoint の基本から応用まで幅広く学びました。

高校まで情報の授業を熱心に受けてこなかったため、ほぼ初心者の状態でスタートしましたが、全員が理解してから進む授業スタイルだったので、非常に学びやすかったです。自分が思うようなデータ集計や図表作成ができるようになり、今ではショートカットキーを使って作業効率化を図れるまでになっています。

運動による身体の反応や筋収縮のメカニズムなど、スポーツ科学科ならではの学びを得られました。

例えば上腕二頭筋であれば、腕を早く動かした場合は筋の出せる力が小さく、重たいものを持てません。

しかし、ゆっくり動かすと筋は大きな力を出せるようになり、重たいものを持てるようになります。

こうした筋肉の仕組みを知ることで、10 数年と続けているサッカーのトレーニング方法も変化しました。

ケガをした時の対応や救急車の経路づくり、包帯の巻き方やAED の使い方など、救急処置の基本を学びました。

演習で意識確認から救急車到着までの流れを体験し、応急手当ての重要性を改めて実感。在学中、私はアスレティックトレーナーの資格取得のため、協定校である専門学校・浜松医療学院にも通いました。この救急処置法の授業がきっかけとなり、専門学校で一次救命処置(BLS )の資格を取得。未来につながる第一歩となりました。

この授業では、教職課程を履修する仲間の前で模擬授業を行います。メンバーは約30 名程度なので、ほぼ学校の1 クラス分の構成です。教室での模擬授業を通して、自分は人前に立つと早口になってしまうことが分かりました。

また、サッカーの模擬授業では、サッカー部の生徒とそれ以外の生徒のカリキュラムのつくり方に工夫が必要なことも認識できました。春から、母校で保健体育の教員として働きます。模擬授業を通じて自分の特徴を知ることができ、非常に良い経験となりました。

静岡産業大学だからできる学び

学びを掛け合わせることで、「独自の視点」から分析対象にアプローチします。

目標とする免許・資格

※1成績優秀者は、玉川大学通信教育部との連携により「小学校教諭二種免許状」または星槎大学共生科学部との連携により「特別支援学校教諭二種免許状」の取得が可能です。(中学校教諭一種免許状取得が条件・別途費用が必要)

想定される進路

●小学校教諭

●特別支援学校教諭

●公共スポーツ施設・民間スポーツクラブ・スポーツ団体・プロスポーツクラブの指導者

●地域拠点企業等の職員

●スポーツ施設の運営・管理者

●健康づくり運動指導者

●スポーツ振興行政職

●NPO団体職員

●スポーツ教育関連企業等の職員

など

海外研修(スポーツ)

海外のスポーツ界で活躍するにも、海外選手と戦うにも、また、国際的なスポーツビジネスに携わるにも、世界と日本の違いを知ることは不可欠です。「海外研修(スポーツ)」では、海外の大学での講義・実習やプロスポーツの観戦(MLB、NBAほか)、競技者向けコンディショニング施設の見学などを通して、世界のトップスポーツに幅広く接し、学びの視野を広げることができます。

学びを深化させる最新機器

レーザー式速度計

レーザードップラー効果を活用し、走行中の対象者の後方からレーザーを当てることで、最高速や加速力、減速を記録します。講義では主にトップスピードに到達する距離を測定。短距離走や体操の助走などを行う際の速度変化と競技力との関連を学び、走力アップの指導に有効な視点を養います。

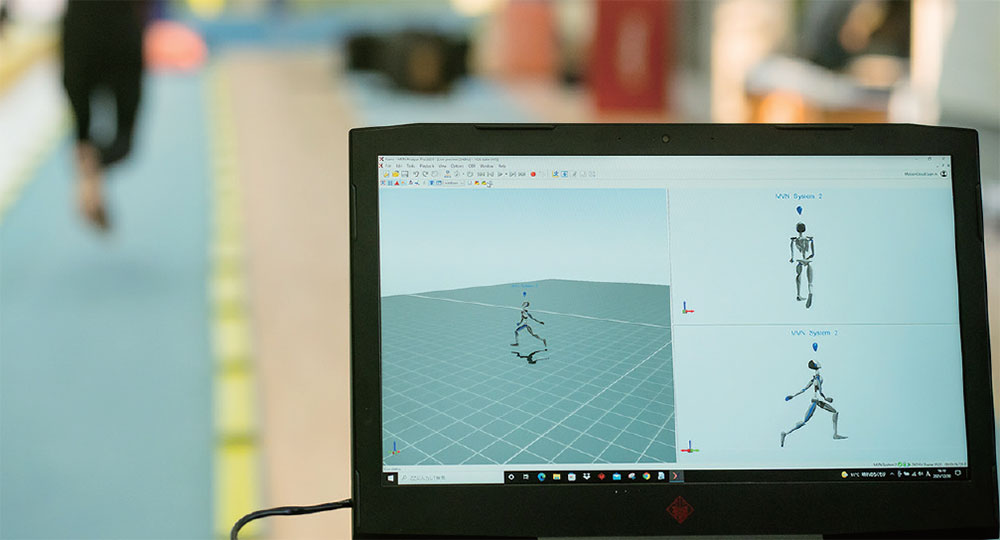

Xsens

慣性センサー型のモーションキャプチャーシステムで、通常はカメラ位置やコードの長さなどによって測定する場所や動作範囲の制限を受けますが、このシステムでは屋外や屋内、測定の時間などを問わずに動作データを取得することができます。また比較的セッティングが簡単なので、ゼミや授業などでも多く使用します。

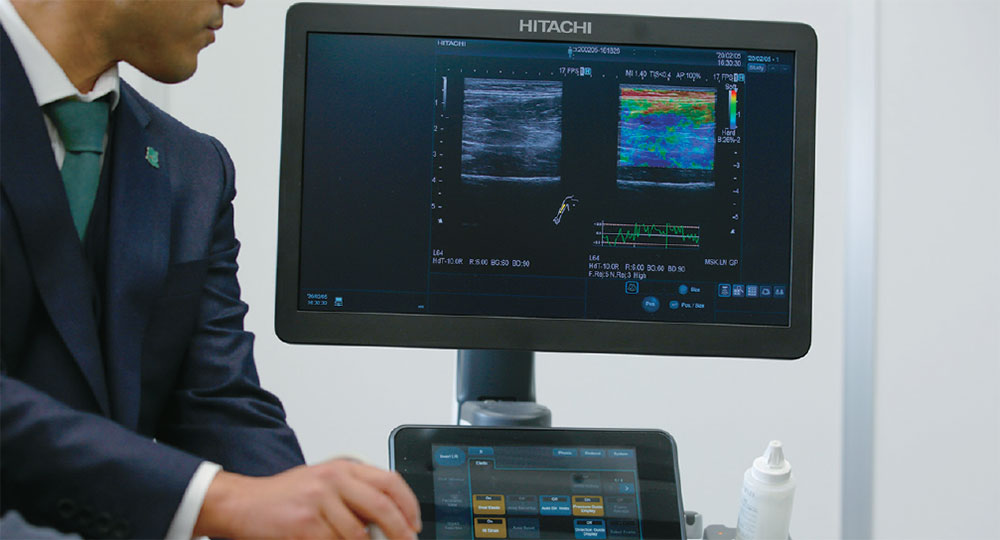

超音波診断装置

解剖書に掲載されている写真や絵でしか目にすることができない身体内部の様子を可視化できます。講義では、筋肉や皮下脂肪の厚み、筋肉の硬さ、運動中のダイナミックな筋線維の振る舞いなどを観察することで、自身の身体や運動パフォーマンスが生じる仕組みへの理解を深めていきます。

三次元動作解析システム+床反力計

赤外線カメラで身体をキャプチャし、床反力計で身体が地面に加えている力を調べることにより、運動中の関節の動きや関節が生み出しているモーメント(運動量の大きさ)を知ることができます。本学にはダイナミックな動作を詳細に分析するために十分な数のカメラがあり、興味があるスポーツ動作への理解を深められます。

等速性筋力計

肘関節や膝関節など、さまざまな関節における筋力やパワーを測定することができます。同様の装置は、オリンピック選手の体力測定にも活用されていて、講義で測定した結果と、公表されているトップ選手の結果を比較することができます。筋力の左右差を調べ、スポーツ障害の発生リスクとの関係を調べるような検討も可能です。

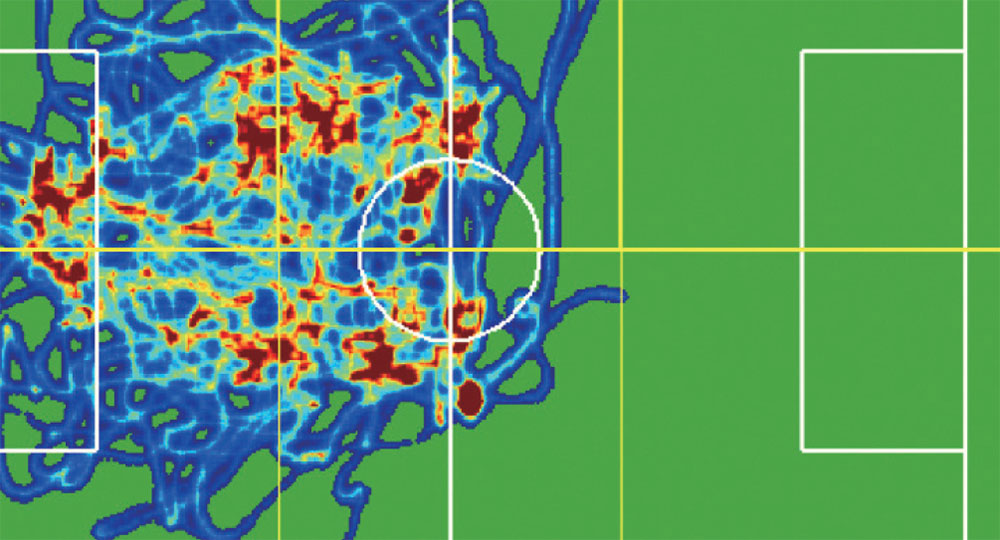

屋内・屋外位置情報測位システム

グラウンド内のどこに自分がいるのかをモニターすることで、ゲーム中の移動速度やダッシュの回数、運動量などの情報が得られます。サッカーやラグビーなど屋外競技での活用が進んでいますが、本学では、バスケットボールやフットサルなど屋内競技にも活用できるシステムを設置し、授業や部活動での活用を進めています。

学部長メッセージ

スポーツ科学部学部長/教授 髙橋 和子

Takahashi Kazuko

ここで体験してほしいのは、スポーツを「する」「みる」「ささえる」に「 知る 」という視点をプラスした学びです。各分野の第一人者とも呼べる教授陣によって、理論と実践の融合を目指します。教員やデュアルキャリアなど多様な選択肢への支援も万全です。