本学経営学部の学生が第20回日本モビリティ・マネジメント会議で研究発表しました!

2025年9月12日から13日にかけて札幌コンベンションセンターで開催された「第20回日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM)」において、本学経営学部4年の松尾 武師(まつお たけし)さんが、研究成果のポスター発表を行いました。

日本モビリティ・マネジメント会議は、交通行動の自発的な変化を促す交通施策である「モビリティ・マネジメント」に関する国内最大級の学術会議であり、全国の大学、行政、コンサルタント、市民団体等の関係者が一堂に会し、最新の研究や取り組みについて議論する場です。

日本モビリティ・マネジメント会議は、交通行動の自発的な変化を促す交通施策である「モビリティ・マネジメント」に関する国内最大級の学術会議であり、全国の大学、行政、コンサルタント、市民団体等の関係者が一堂に会し、最新の研究や取り組みについて議論する場です。

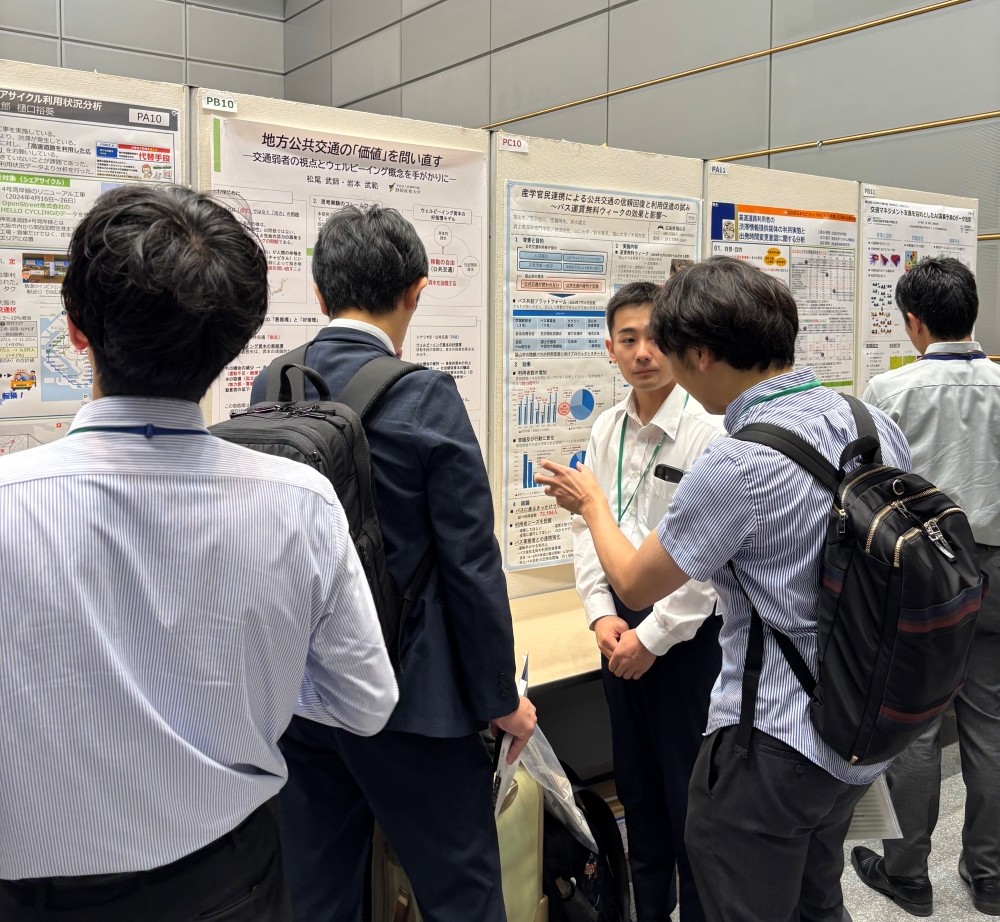

会議参加者に研究内容を説明する松尾さん

発表研究の概要

松尾さんは、岩本武範教授(経営学部)との共同研究として、「地方公共交通の『価値』を問い直す ―交通弱者の視点とウェルビーイング概念を手がかりに―」というテーマで発表しました。

①研究の背景

全国の地方都市で公共交通の縮小が進む中、その評価は主に効率性や採算性に偏りがちでした。本研究は、交通手段の有無が高齢者などの交通弱者の社会参加や心身の健康に与える影響に着目し、公共交通の新たな価値を探ることを目的としています。

②アプローチと内容

本研究では、架空の地方都市を想定し、公共交通が「撤退」した場合と「存続」した場合の2つのシナリオを比較検討しました。これにより、「移動の自由」が住民の生活や心理、社会的関係性といった「ウェルビーイング(良好な状態)」にどのような影響を及ぼすかを理論的に考察しました。

③結論と提言

公共交通の廃止は、外出機会の減少が運動不足や社会的孤立を招き、無力感につながるという「ウェルビーイング資本の悪循環」を生むと指摘。逆に公共交通の存続は、健康増進、交流促進、自己肯定感の向上といった「好循環」を生み出すと論じました。 結論として、公共交通への支出を単なる「コスト」ではなく、医療費削減や地域活性化につながる「未来への投資」と捉える新しい評価軸の必要性を提言しています。

発表ポスターの前に立つ松尾さん

指導教員・岩本 武範 教授のコメント

「今回の松尾さんの研究は、単に赤字か黒字かという視点だけで地方交通を切り捨てるのではなく、人々の尊厳や幸福、すなわちウェルビーイングにどれだけ貢献しているかという、全く新しい視点を提示した意欲的なものです。全国の専門家が集まる場で、臆することなく堂々と自分の考えを伝え、活発な議論を行う姿は大変頼もしく、誇りに思います。この経験を糧に、社会の課題解決に貢献できる人材としてさらに大きく成長してくれることを期待しています。」

発表の詳細

・会議名: 第20回日本モビリティ・マネジメント会議

・開催日: 2025年9月12日(金) - 13日(土)

・会場: 札幌コンベンションセンター(北海道札幌市)

・発表タイトル: 地方公共交通の「価値」を問い直す ―交通弱者の視点とウェルビーイング概念を手がかりに―

・発表者: 松尾 武師、岩本 武範(静岡産業大学)

「今回の松尾さんの研究は、単に赤字か黒字かという視点だけで地方交通を切り捨てるのではなく、人々の尊厳や幸福、すなわちウェルビーイングにどれだけ貢献しているかという、全く新しい視点を提示した意欲的なものです。全国の専門家が集まる場で、臆することなく堂々と自分の考えを伝え、活発な議論を行う姿は大変頼もしく、誇りに思います。この経験を糧に、社会の課題解決に貢献できる人材としてさらに大きく成長してくれることを期待しています。」

発表の詳細

・会議名: 第20回日本モビリティ・マネジメント会議

・開催日: 2025年9月12日(金) - 13日(土)

・会場: 札幌コンベンションセンター(北海道札幌市)

・発表タイトル: 地方公共交通の「価値」を問い直す ―交通弱者の視点とウェルビーイング概念を手がかりに―

・発表者: 松尾 武師、岩本 武範(静岡産業大学)

今後も本学では、1人1人の学生に寄り添い、その可能性を引き出し、社会に貢献できる人材輩出を実学の視点から推進してまいります。