岩本武範研究室(経営学部 岩本武範教授)、都市デザインの国際会議で新理論を提唱!―スマートシティの未来を再定義―

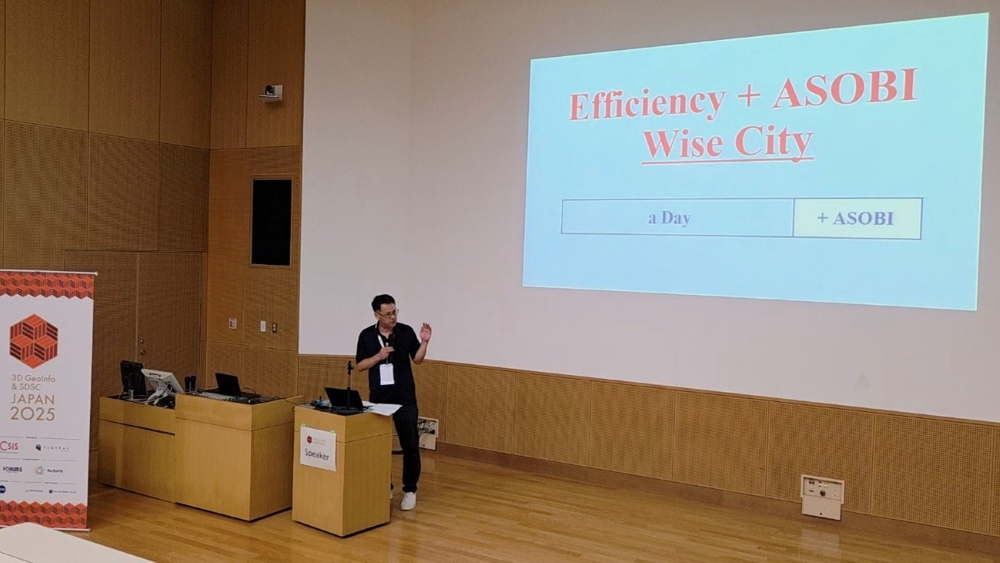

2025年9月4日、東京大学で開催された地理情報科学とスマートシティに関するトップ国際会議「第20回3D GeoInfo & 第9回SDSC合同国際会議」において、本学経営学部の岩本武範教授が研究発表を行いました。

『Integrating Youth Well-being into Smart Urban Design(若者のウェルビーイングをスマートな都市デザインに統合する)』と題した発表で、岩本教授は、テクノロジー主導で進む現代の都市開発に対し、人間中心の新しいアプローチを提唱し、世界中から集まった研究者や技術者から大きな注目を集めました。本研究は、岩本武範研究室に所属する学生らと基盤を形成したもので、国際学会誌ISRS Annalsへの掲載も内定しております。

『Integrating Youth Well-being into Smart Urban Design(若者のウェルビーイングをスマートな都市デザインに統合する)』と題した発表で、岩本教授は、テクノロジー主導で進む現代の都市開発に対し、人間中心の新しいアプローチを提唱し、世界中から集まった研究者や技術者から大きな注目を集めました。本研究は、岩本武範研究室に所属する学生らと基盤を形成したもので、国際学会誌ISRS Annalsへの掲載も内定しております。

■「効率性」の先にある「幸福」とは?

岩本教授は、次世代交通サービス「MaaS」が掲げた「One More Hour a Day:1日にもう1時間のゆとりを」(Sampo Hietanen, the founder of MaaS Global in Finland)という魅力的なビジョンを例に挙げ、「都市の効率化は、必ずしも市民の幸福(ウェルビーイング)に直結しない」という現代社会のパラドックスを指摘。この課題を解決する鍵として、日本の「あそび(ASOBI)」という言葉が持つ「ゆとり(Leeway)」や「余裕(Slack)」の概念に着目しました。

※発表を行う岩本武範教授 スクリーンには本研究の核心的テーマである「効率性とウェルビーイングのパラドックス」が映し出されている。

■若者の声から生まれた新概念「Slack Field」

本研究は、日本全国47都道府県の16歳から24歳までの若者2,437人への大規模な意識調査に基づいています。「失敗しても許される街」「ありのままでいられる場所がほしい」といった若者たちの切実な声(質的データ)と、統計分析(量的データ)を組み合わせた混合研究法により、岩本教授は、都市における心理的安全性の指標となる新概念「Slack Field(スラック・フィールド)」を提唱しました。これは、道路や通信網といった物理的なインフラと同様に、都市には人々の挑戦や失敗を許容する「感情のインフラ」が不可欠である、という画期的な提案です。

■「スマートな都市」から「賢明な都市」へ

この「Slack Field」という概念は、岩本教授が構築した理論モデル「ASOBI Resilience Mediation Model:ARMモデル」によって学術的に裏付けられており、デジタルツインや参加型GISといった最先端技術を用いて、都市の「感情的な豊かさ」を可視化・計画することも可能であると示されました。

結論として、岩本教授は「これからのスマートシティは、単に効率的な『スマート(賢い)な都市』を目指すだけでなく、人間の心に寄り添い、レジリエンスや創造性を育む『ワイズ(賢明な)な都市』へと進化すべきである」と力強く語り、会場から多くの賛同を得ました。

結論として、岩本教授は「これからのスマートシティは、単に効率的な『スマート(賢い)な都市』を目指すだけでなく、人間の心に寄り添い、レジリエンスや創造性を育む『ワイズ(賢明な)な都市』へと進化すべきである」と力強く語り、会場から多くの賛同を得ました。

※プレゼンテーションの結論部分。「賢い(Smart)都市」から「賢明な(Wise)都市」へという、本研究が提示する未来のビジョン。

第20回3D GeoInfo & 第9回SDSC合同国際会議ロゴ

研究の基盤を築いた学生とご支援くださったた藤枝市職員の皆さま(2024年撮影)

本学は、今後も学生および教職員の研究活動を支援し、人間中心の豊かな社会実現に貢献してまいります。